[db:txt1]

(资料图片仅供参考)

(资料图片仅供参考)

[db:pic1]

由网友 天问晨曦 提供的答案:

“星期制”是西方古巴比伦人创造出来的一个时间单位,在中国古代是没有星期制的时间概念,星期在中国古代被称为“七曜”。古代虽然没有以星期计算的时间单位,也没有周六、周日一说,不过并不代表古人没有休息的时间,只是换了一种说法或是称谓。

古代官员的休息日被称为“沐休”,也就是官员休息洗沐的休假日。在秦汉时期官府每五天会给官员放一天假,让他们休息沐浴,所以官员的休假日又被称为“五日休”。另外在不同时期,官员休息日的称谓也有一些变化,如唐代被称“旬修”,意思是每十天给官员休息一天。

古代官员除了平时的休息沐浴日外,也有和现今一样的节假日,如元旦、元宵、中元、冬至等节日都会给官员放假。宋朝时期的官员假期时间最长,休假制度也比其他朝代更为宽松,一年的实际休假可达近100天。后来发展到清代,随着大量西方人进入中国,星期这种时间单位才在中国逐步普及起来。

中国古代官员的法定休息日

从上面已知,一周七天的星期制是在清末时才在我国使用,所以在此之前,古代是没有一周星期七天的概念,所以不可能有周六周日之说,也就不存在周六日为法定休息日。因此有人可能会好奇,既然古代没有周六和周日,那么官员有没有法定休息日呢,他们一年能带薪休假多少天?

在古代除了空余时间是人们的休闲活动时间外,也和现今社会存在的很多法定节假日一样,有一套完善的休假制度。古代官方的休假时间基本分为三类:一是官方规定的法定休息日,如秦汉时期的“沐休”、唐代的“旬修”;二是各种节日、如宗教、祭祀、民俗类的节日;三是临时性的假日,如皇帝过生日时,官员可以休息一天或几天不等。

《初学记》卷二十记载:“休假亦曰休沐。

《汉律》记载:“吏五日得一下沐。言休息以洗沐也。”

意思是说,古代官员的法定休假为休沐,意为休息沐浴,根据《汉律》中的记载,西汉时期的朝廷公务人员上四天班后,第五天就会放一天假,为了的让官吏回家洗澡更衣,修发刮脸,不然时间长不洗澡,身上就会发臭,就算官吏自己能忍受,但在上朝时,皇帝也受不了,何况还是一个大殿中站着一群人,那味道可想而知。

到了东汉时,官员不仅可以在法定休沐时间洗澡更衣,还可以回家看望亲人,夫妻团聚。在晋代时,官员不再有固定的休假时间,不过随之产生了“急假”,这是为了官员遇到急事不能回官署办公时,可以请急假处理个人事务。根据史料记载:“急假者一月五急,一年之中以六十日为限,千里内者疾病中延二十日。”。

意思说,晋朝时期的官员,一个月可以请五次急假,因为疾病的原因,一次可以延长至二十天,一年之内上限为六十天,平均每个月有五天的法定休息日。这样的休假制度比起现今的“九九六”工作模式还是不错的,也体现了官方的人情味。不过到了唐代,官员的法定休假时间大为缩减,改为十日一休,因此称为“旬休”。

与之相关的还有唐代诗人韦应物做的一首诗:

九日驱驰一日闲,寻君不遇又空还。

怪来诗思清人骨,门对寒流雪满山。

每个月的三天法定休息日又分别称为上浣、中浣、下浣(“浣”为洗头洗身的意思)。至于唐代官员的法定休假日为何会较少?是因为唐代官员一般是在自己家中居住,而非住在官署中,这样来回上班就会浪费时间,从而降低工作效率,休息时间也随之减少。而汉代的官员一般吃住都在官署内,只有休沐时才能回到家中探亲,洗沐。

到了宋朝时,官员的法定休息时间比之前任何朝代时都多,宋代官员的全年实际休假可达98天,加上宋代对公务人员的休假制度比较宽松,官员的全年休假可能会超过上百天,每年还可以在休假时带薪旅游。可以说宋代时的官员是古代朝代中最幸福的都不为过。而宋朝之后的官员可就惨了。

明朝时期的官员只有三天月假,比起汉代时只有二分之一,比起宋代仅有约三分之一,如果不是还有元旦、元宵等节日时的休假,明朝的官员估计都要哭了。不过在朱元璋后期,直接连三天月假都给取消了,官员有事请假还要扣俸禄,但官员还不敢生气,因为说不定家中就有锦衣卫在暗中监视,所以官员每天还要装作乐此不疲的样子。

清朝的休假制度基本沿袭了明代,不过到了后期,随着西方人的大量涌入,星期制和每星期休假一天的被逐渐认同,清政府也开始实行每周的星期天为公休日。

在古代除了法定的休沐日外,还有各种节日休假,如春节、元宵节、端午节、清明节、中秋节等,都会给官员放假休息,各朝代的节假日天数有所出入,比如不同时期的元宵节,在西汉时期只放一天,唐代则会放三天,宋代达到了五天。

不过需要指出的是,古代的法定假日制度主要针对的是官僚阶层,对于农民、商人及手工业者来说,他们的休息时间并无定例,甚至一些劳动者还要终年劳作,长年无休,而且还是常有的情况,他们只有身患疾病,无法劳作时才不得不休。

星期起源巴比伦,中国古代称“七曜”

以星期作为时间周期(七天为一周的时间单位)最早起源于于古巴比伦,在公元前七至六世纪时,古巴比伦人便有了星期制,最初是为了祭祀星神使用。

古巴比伦人建造七星坛祭祀星神,七星坛分七层,每层都有一个星神,从上到下依此为日(太阳神沙马什)、月(月神辛)、火(火星神涅尔伽)、水(水星神纳布)、木(木星神马尔都克)、金(金星神伊什塔尔)、土(土星神尼努尔达)七个星神。

[db:pic3]

七星神每周各主管一天,所以每天都会祭祀一个星神,这天也会用一个星神来命名,为此便有了太阳神主管的星期日,被称为日曜日,月神主管的星期一,月曜日,以此类推,直到土星神主管的星期六,土曜日为止,故称为“星期”。后来古巴比伦人创造的“星期制”传到了古埃及、古希腊和古罗马等地。

古罗马人将古巴比伦人创造的星期制中的一周七天用他们自己信仰的神来命名,在公元前321年3月7日这一天,古罗马皇帝君士坦丁大帝正式宣布将七天定为一周(即君士坦丁一世,全名为全名盖乌斯·弗拉维乌斯·瓦勒里乌斯·康斯坦丁乌斯),现今世界各国通用的一星期为七天的制度最早就是由古罗马皇帝制定。

[db:txt5]

[db:pic5]

在公元3世纪以后,一周七天的星期制开始在欧洲各国广泛传播,欧洲各国也将星期日定为休息的日子,一周七天的星期制也一直沿用到当前。当地教会也以星期为单位进行宗教礼拜活动,如伊斯兰教和基督教,所以“礼拜”也逐渐有了“星期”的含义,随着基督教传播到中国,星期也逐渐被国人知晓。

在1905年,即光绪三十一年,延续了一千多年的科举制度被清廷废除,随后官府成立中央教育行政机构“学部”(教育部原型),其中官定的各种新教材,其中编写会涉及到一个“新名词”的处理问题,为此成立了一个专门的机构,用来统一规范教科书中的名词术语,后来在袁嘉谷(清代状元)主持制定下,七日一周便成为中国自己的“星期”。

星期在中国古代被称“七曜”,不过在中国古代,七曜并不是时间单位,而是当时天文星象的重要组成部分,因七曜在中国古代是指星辰。荧惑星(火星)、辰星(水星)、岁星(木星)、太白星(金星)、镇星(土星)为五星,又称五曜,这便是阴阳五行说的“金木水火土”。再加上太阳星(日)、太阴星(月),合称为“七曜”。

七曜在中国夏商周时期就成为主要星体,这是源于古人对星辰的自然崇拜。虽然中国古人更早地创造了七曜的名称,但并没有根据这些星辰创造出一种时间计算单位。后来在公元前六到七世纪时,古巴比伦人祭祀星神,创造出七曜记日的星期制,最终被传入中国。

[db:txt2]

[db:pic2]

结语:

古代的生活水平虽然不如现今,但古人对待休假方面也很人性化,通过上面历朝历代对官员的休假规定,我们可以看出,从秦汉时期开始,古人对假日制度就开始不断完善,官员不仅有法定的休沐日,还可以在一些特殊情况时请急假、病假,甚至在宋朝时,官员还能带薪旅游,约上好友一起游山玩水、吟诗作画,比起现今的双休可以说是一点也不落下风。

古代官员只要不是生在朱元璋时期,还是比较幸福的。

由网友 伤口化脓 提供的答案:

中国古代官员的休假制度因朝代、地区和时期而异,但大致可以分为法定休假日和节假日、官方规定的休息日和临时性的假日两类。

法定休假日包括春节、元旦、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等,这些节日官方会规定放假时间,官员按照规定休假。

官方规定的休息日和节假日也是古代官员的主要休假方式。唐代官员每十日休息一天,称为“旬休”。宋代官员一年有98天的休假时间,其中春节、中秋节各放假7天。明代规定官员每月有4天的休假时间,其中春节、冬至各放假3天。清代前期沿袭明代的休假制度,后期因西方文明的入侵,逐渐实行了星期天为公休日的制度。

除了法定休假日和节假日,古代官员还有一些临时性的假日,如皇帝过生日时,官员可以休息一天或几天不等。此外,官员告、销假制度也非常严格,如果官员假满未到任,会被扣发一个月的俸禄甚至罢免官职。

总之,古代官员的休假制度是非常复杂和严格的,官员需要遵守严格的请假、销假制度,并且在假期期间需要履行自己的职责。

由网友 青氏知识分享官 提供的答案:

古代中国官员在休假方面的情况并不是很固定,因为不同朝代的制度和规定也有所不同。但一般来说,古代官员休假可以分为两种情况:一种是在职休假,另一种是离职休假。

在职休假一般是指官员在担任职务期间的休假,一般由上级机关批准。在古代,官员的职位是非常重要的,因此在职休假并不常见。如果确实需要休假,官员需要向上级机关提出申请,理由通常是因病或因私事需要离开官府一段时间。如果上级机关同意,官员可以得到相应的休假时间。在职休假期间,官员不需要辞职,而是可以暂时离开工作岗位,但需要保持联系并随时听从上级机关的调遣。

离职休假一般是指官员在离开职务之后的休假。在古代,官员离职一般有两种情况,一种是因为卸任,另一种是因为被罢免或者辞职。卸任时,一般需要交接工作,并向上级机关汇报工作情况。而被罢免或者辞职时,官员需要向上级机关请辞,并等待批准。一旦获得批准,官员就可以离开官府,并且有一定的休假时间。离职休假一般时间比在职休假更长,可以休息几个月甚至一年以上。在离职休假期间,官员一般需要回到自己的家乡或者离开工作岗位,进行自我调节和休息。

需要注意的是,在古代中国,官员的休假并不像现代社会那样受到法律和规定的保护。因此,官员的休假时间和条件,一般都需要根据当时的政治和经济情况进行协商和调整。

由网友 莫林z 提供的答案:

中国古代的官员在休假方面有一定的规定和制度。在古代,官员的休假通常被称为“假期”或“休假期”,主要分为两种类型:正式休假和临时休假。

[db:txt4]

[db:pic4]

正式休假一般是由朝廷颁布的规定,官员可以按照规定享受休假。在唐代,官员的正式休假期限一般为三个月,而且每年只能享受一次。如果需要延长休假期限,需要向朝廷请示并获得批准。

临时休假则是由官员自行申请的休假,通常是因为个人或家庭原因需要暂时离开职务岗位。在古代,官员的临时休假通常需要向上级官员或朝廷请示,并经过批准后方可离开职务岗位。

此外,古代官员在享受休假期间也需要遵守一定的规定和制度。比如,不能在休假期间参与政治活动,不能离开所在地区等。如果官员违反了规定,可能会受到惩罚。

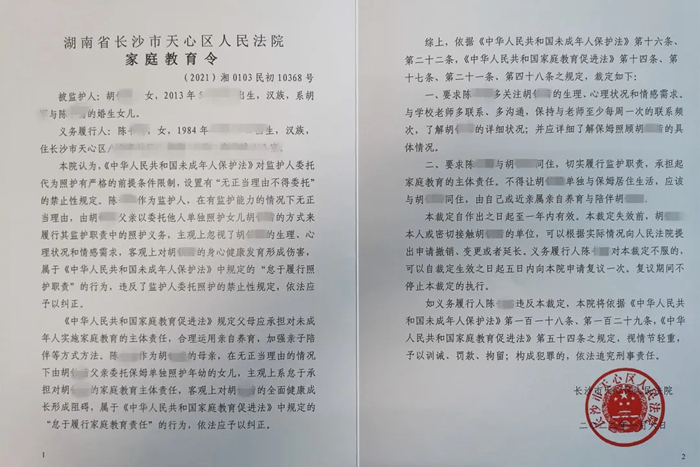

检察官担任法治副校长有了“指挥棒”

检察官担任法治副校长有了“指挥棒” 全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃”

全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃” 俄军装甲车辆将具备隐身能力

俄军装甲车辆将具备隐身能力